2023年11月13日晚,我校诚邀著名版画家、中央美术学院版画系教授、博士研究生导师李晓林在昌岗校区国际学术报告厅以《中央美术学院的素描》为题,分享了中央美术学院各个历史时期的优秀素描作品,介绍了中央美术学院素描教学的发展与变化。讲座由张伟副校长主持。

讲座开始,李晓林老师分享了他的素描学习经验与心得,他认为学校素描可分为打基本功、语言的探索、研究艺术家手稿三方面,强调通过学习前人的绘画经验的重要性。接着按照中央美术学院各个历史时期发展的先后顺序展开陈述:

先以徐悲鸿留学法国为例——当时的法国正经历现代主义的绘画革命,而徐先生认为“传统的东西对中国现实有用”,因而选择进入达杨工作室学习19世纪传统绘画艺术;他的素描风格有安格尔的影子,素描强调边线和少量明暗。李老师又讲到吴作人的素描,指出他师承意大利素描体系,他的风格强调边线、轮廓,重视体积结构和不多的明暗。接着李老师介绍叶浅予的一张小速写,虽只有寥寥几笔,但生动至极——线条生动、概括与提炼。什么是好的素描?李老师认为,好的素描是轻松状态下的“心、手、眼的统一”——心支配着眼观察,手跟随着眼而动。

接着,以詹建俊和周思聪的素描为例,李老师提到素描的深刻与到位问题,指出作画时间的长短和画面深刻与到位并不是相等关系。长期素描的画面未必深刻,有可能只是在“涂抹调子”;短期素描,却抓住表达的精准性,耐看,未必不到位。李老师以一张乔生亮的素描头像为例,讲解这张画有一种“笨”的味道,体现出型的“劲”比“准”更重要。

李老师又回到了何为“基础”的问题,他认为附中阶段的基础应该是培养捕捉对象的敏感性。此处他以钱绍武的素描作品为例,讲述了钱老师留学前苏联学习期间,苏联老师教授的观察方法深深影响着钱绍武老师:初学素描时先看一条线,然后左右两条线同时看,最后到对横断面的理解与观察,这样才会看到形体的全貌。李老师告诉同学们绘画的整体性就像“麻袋装土豆”,一提溜麻袋,只看得见一堆土豆的外形,看不到麻袋里面土豆具体的外形。随后,李老师还展示了造型基础部、版画系、国画系、油画系等教学部门成立以来的优秀素描作品,介绍了不同老师的绘画风格、教学理念与变化。

在提问环节,关于如何达到“深刻”的问题,李老师认为深刻的绘画首先需要深刻的认识与观察能力,先小幅短期训练来试验,逐步解决造型问题和到位问题,并且试着用临摹的办法跟随大师的心去体会和了解对象,了解自己。关于画画的心态问题,李老师认为关键要感受为先,技术为辅。此外,李老师还建议同学动手临摹深刻作品,在实践中逐步提高。

李晓林教授的讲座不仅给学生带来了对中央美术学院素描作品直观的赏识,而且启发了师生们的对素描艺术的重新思考,引人入胜。

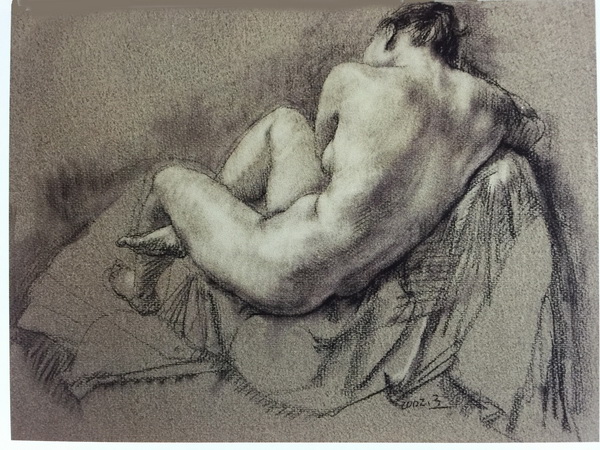

《侧卧女裸》 李晓林 纸本木炭、色粉 46×58cm 2002年

《男青年人体》 李晓林 纸本木炭、色粉 76×57cm 2009年

撰稿:汤弼明 黄皓璋

摄影:冯毅智

编辑:黄冬梅 陈俊豪

核稿:孙平平 杜锦富

审定:何 军